治療と設備

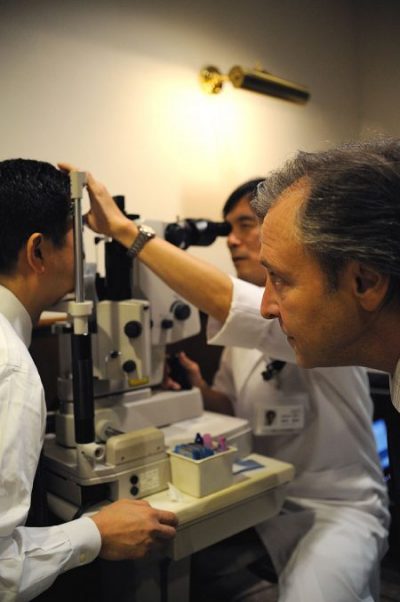

緑内障治療用YAGレーザーによるSLT

2008年9月に導入した緑内障用治療用YAGレーザ手術装置 SELECTA duet で、15年間に1000眼以上のSLTを施行しました。2024年3月ellex tango に更新しました。

選択的レーザー繊維柱帯形成術 (SLT) とは?

・ 房水(眼内の水)の流出経路である繊維柱帯(フィル ター部分)につまっている色素細胞のみを非加熱照射し、房水の流れを良くし眼圧を下げる治療法です。

・ 繊維柱帯構造や無色素細胞には影響を与えずに房水流出抵抗を軽減します。

・ 眼圧が上昇すれば、繰り返し治療出来ます。

・ 治療後、すぐに日常生活が可能です。

・ 所要時間は5分程度です。

・ 低侵襲で合併症もありません。

・ 約70%の患者様に眼圧下降効果が得られます。

・ 通常術後1ヶ月ぐらいから効果が現れます。

・ 費用は、1割負担の方で約1万円、3割の方で約3万円です。

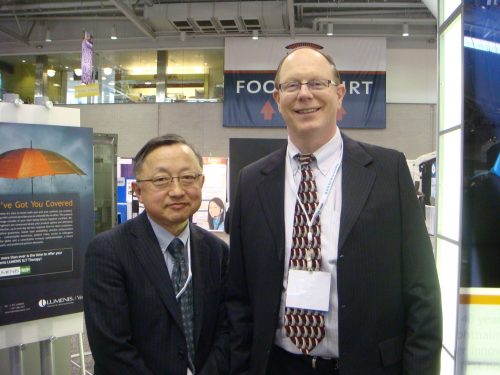

SLT開発者のDr.Latina と2009年San FranciscoのASCRSで

眼圧計DCT

平成22年4月の下記の報告がその契機になりました.

単焦点眼内レンズ

2021年10月、単焦点眼内レンズ TECNIS EYHANCE ™ IOL

テクニス アイハンス® オプティブルー® Simplicity

テクニス アイハンス® トーリックⅡオプティブルー® Simplicity を導入しました。

従来の単焦点眼内レンズと比べて、なだらかな焦点深度曲線を示し、遠方のみならず中間距離が見やすくなっています。 海外ではプレミアム単焦点だったり、mono EDoFと呼ばれております。 ただし、多焦点レンズではないので手元を見る場合には原則として老眼鏡が必要となります。

ハマダ眼科では、単焦点眼内レンズ希望の患者さんに、ほぼ全症例にこのレンズを提供しています。

多焦点眼内レンズ

2024年11月、回折型 乱視矯正 多焦点眼内レンズ

テクニス オデッセイ® オプティブルー® Simplicity

テクニス オデッセイ® トーリックⅡオプティブルー® Simplicity を導入しました。

2焦点でも3焦点でもなく、EDoFの技術と回折型多焦点レンズの技術を融合し、遠方から手元まで視力の落ち込みが少なく、暗所においても高い視機能を提供します。

ハマダ眼科では、多焦点眼内レンズ希望の患者さんに、今後このレンズを提供する予定です。

手術顕微鏡

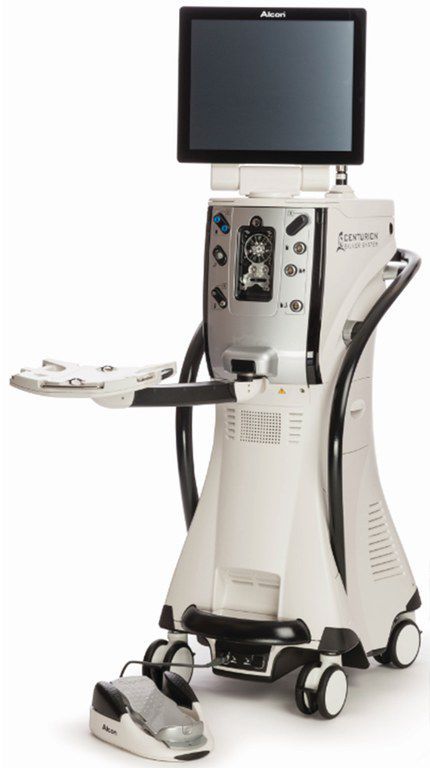

白内障手術装置

超音波乳化吸引装置を更新しました。 CENTURION SILVER SYSTEM (2021年10月)

2014年5月に導入した超音波乳化吸引装置が7年経過したので 更新しました。 7年間市場にさらされているだあけあって完成度は高いです。 手術による惹起乱視がほとんど起こらないのには驚きました。 創口にたいする負荷が少ないようです。 1962年桑原安治が開発した, ねじれにより発生する超音波による破砕と同じ仕組みの OZIL モードを使うことができるのは 桑原安治先生の後輩にとっては 喜びです。

網膜電図

2023年10月、RETeval を導入しました。1981年6月初めての国際学会19th I.S.C.E.V. Symposium, Horgen-Zurich, June 1-5, 1981

で、臨床電気生理の発表をさせてもらっていたので、電気生理学的検査には興味があったのですが、開業医、しかも診療所で使えて、しかも国際的に評価に耐える検査のできる機器がなかったので、導入していませんでした。RETeval は国際臨床視覚電気生理学会(ISCEV)準拠の手持ち網膜電位計です。迷うことなく導入しました。無散瞳で、皮膚電極で、暗室を必要としない、患者さんにも、職員にも負担をかけない計測機器で、ハマダ眼科のコンセプトにぴったりです。

各眼筋の運動制限、遅動、過動を測定する装置 ビジュアルファンクショントレーナー

2013年11月 3D VFT2 -3D ビジュアルファンクショントレイナーを導入しました。

開業以来20年 要求される広い暗室が確保できず 導入できなかった HESS (各眼筋の運動制限、遅動、過動を測定する装置)の代用品です。 シノプトフォアの機能も併せ持ちます。 メーカーは 「両眼開放下と広い視野という最も日常視に近い状態で、様々な検査及び訓練がこの一台で可能です。」と歌っています。 時間を取らずに患者さんに負担をかけずに気軽に検査でき,また,当院では今まで得られなかった情報が得られ,プリズム眼鏡の処方にも重宝しています。